歯周病治療

目次

当医院の歯周病治療の

方針について

予防の重視

歯周病は予防が何よりも重要です。定期的な検診とクリーニングで、早期発見と進行の抑制に努めます。

慎重な診査・診断

歯周ポケットの測定やレントゲン検査などを行い、患者様一人ひとりの状態を正確に把握します。

基本治療とOHI(口腔衛生指導)

スケーリングやルートプレーニングでプラーク・歯石を除去し、正しいブラッシング方法を指導します。

歯周外科治療の活用

必要に応じてフラップ手術や再生療法を行い、歯周組織の健康を回復します。

歯を守る治療方針

「抜かない」「削らない」を原則に、歯をできるだけ長く維持する治療を目指します。

患者様に寄り添う治療、情報の提供

治療内容や口腔内写真、検査のデータをパソコンの画面にお見せしながら丁寧に説明し、納得いただける形で治療を進めます。

当医院では、患者様の大切な歯を守るための最適な治療をご提供します。

歯肉炎と歯周病とは?

その違いについて

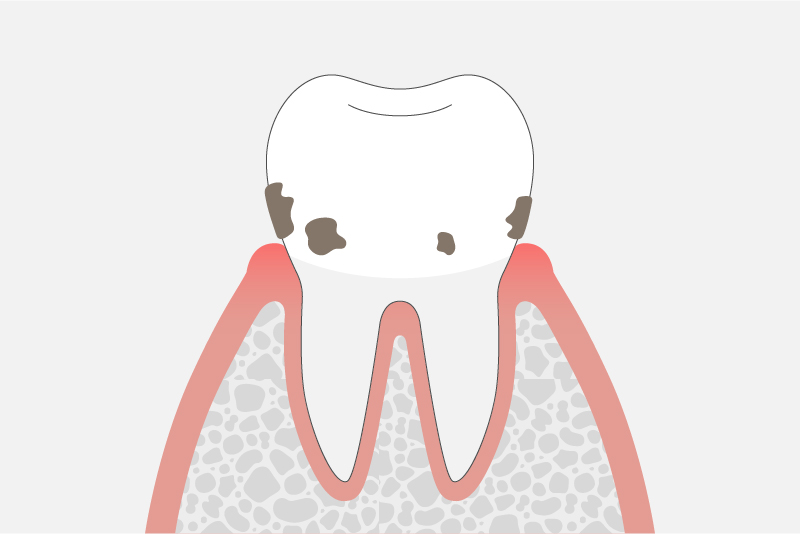

歯肉炎と歯周病はいずれも歯茎に炎症を起こす病気ですが、その進行度や影響範囲に違いがあります。

歯肉炎は、歯茎(歯肉)のみが炎症を起こした状態を指します。

原因は主に、歯と歯茎の間にたまるプラーク(細菌の塊)で、歯茎が赤く腫れたり、歯磨き時に出血する症状が現れます。

歯肉炎は初期段階の炎症であり、適切なブラッシングや歯科でのクリーニングを行うことで元の健康な状態に戻ることが可能です。

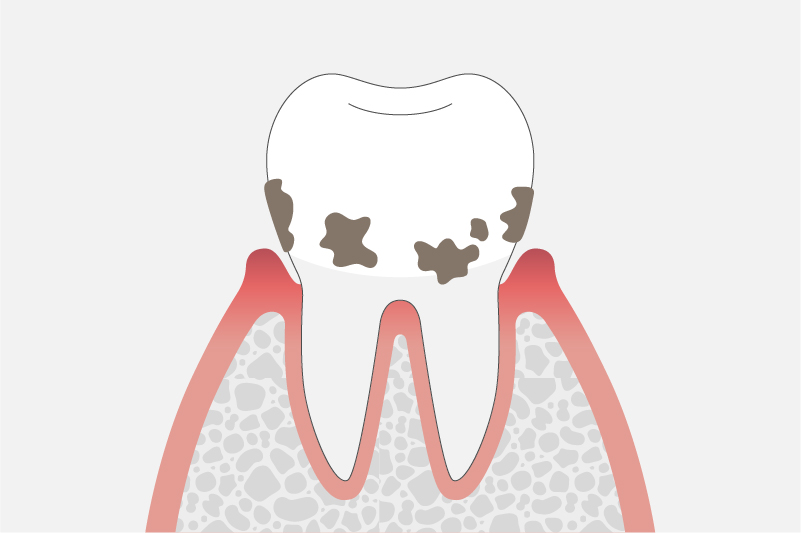

一方、歯周病は、歯肉炎が進行し、歯を支える骨(歯槽骨)や歯根膜にまで炎症が広がった状態です。

歯周病になると、歯茎が下がる、歯がぐらつく、さらには歯が抜けることもあります。

歯周病は慢性化しやすく、適切な治療と管理が必要です。

簡単に言うと、歯肉炎は歯茎だけの炎症で治療可能な状態、歯周病は歯を支える組織全体にダメージを与える進行した状態です。早期発見と予防が重要で、当医院では患者様に合ったケアを提供しています。

歯周病の原因について

歯周病の主な原因は、歯と歯茎の間にたまるプラーク(歯垢)です。このプラークには細菌が多く含まれており、これが歯茎に炎症を引き起こします。以下は、歯周病を引き起こす具体的な要因です。

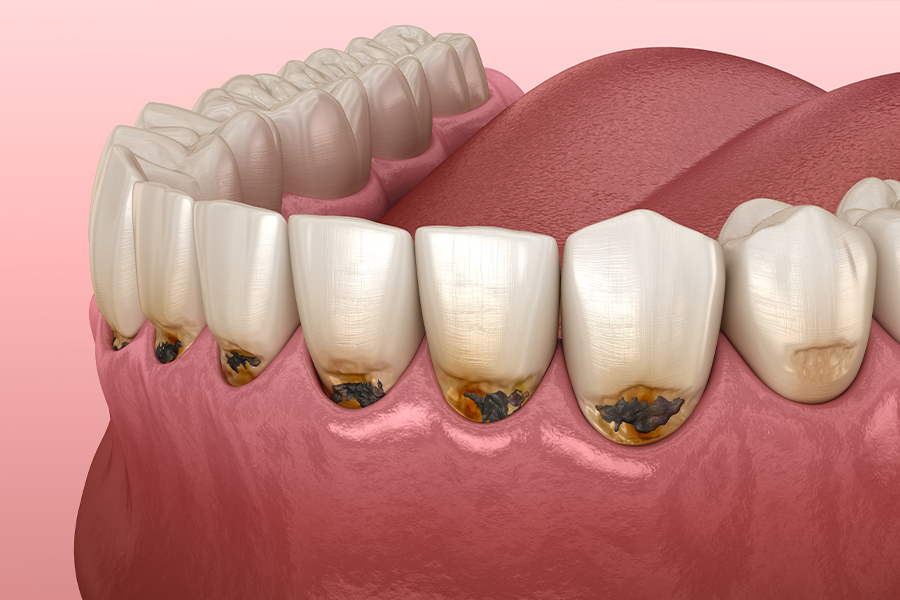

プラークと歯石

プラークが除去されないと歯石に変化し、細菌が増殖しやすい環境を作ります。

これが歯茎に慢性的な炎症を引き起こします。

不適切な口腔ケア

歯磨きが不十分だとプラークがたまり、歯周病のリスクが高まります。

喫煙

喫煙は免疫機能を低下させ、歯周病の進行を早めます。治療の効果も低下します。

ストレス

ストレスは免疫力を弱め、体の炎症反応を増加させるため、歯周病を悪化させる要因となります。

全身疾患

糖尿病などの全身疾患は歯周病のリスクを高めます。逆に歯周病が全身の健康に影響を及ぼすこともあります。

不適切な咬合や歯並び

不適切なかみ合わせがあると、歯を支えている顎の骨が破壊され歯周病になりやすくなります。

歯の生えている位置により、清掃が困難な部位があるとプラークが蓄積しやすくなります。

歯周病は予防と早期治療が非常に重要です。

当医院では、定期検診とクリーニングで歯周病を未然に防ぐお手伝いをしています。

歯周病を

疑うべき症状とは?

歯周病は初期段階では自覚症状が少ないため、自分で気づきにくい病気です。

しかし、次のような症状がある場合、歯周病の可能性がありますので注意が必要です。

歯茎の出血

歯磨きや食事中に歯茎から出血する場合、炎症が起きている可能性があります。

歯茎の腫れ・赤み

健康な歯茎はピンク色ですが、赤く腫れている場合は歯周病の兆候です。

口臭が気になる

プラークや歯周ポケット内の細菌が増えると、強い口臭が生じることがあります。

歯茎が下がる

歯が長く見える場合、歯茎が下がり始めている可能性があります。

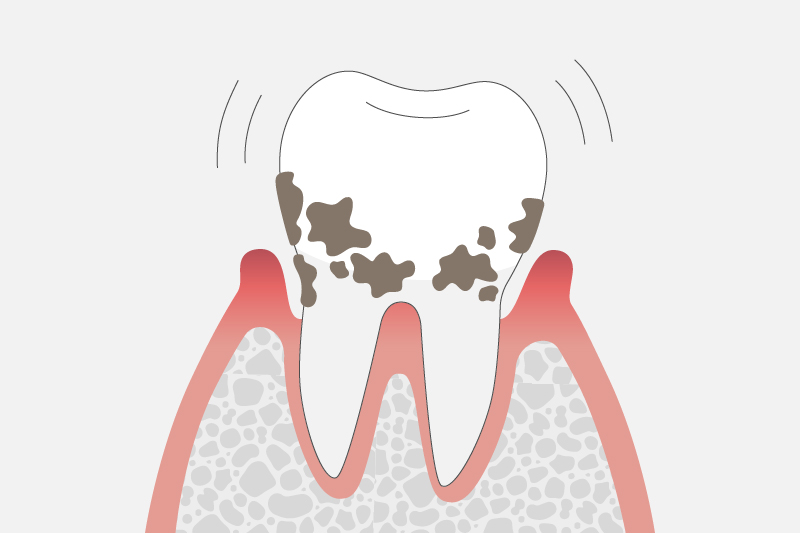

歯のぐらつき

歯を支える骨が溶け始めると、歯が動揺したりぐらつくことがあります。

噛むと違和感や痛みを感じる

歯茎や歯に負担がかかり、噛むと痛みや違和感を覚えることがあります。

膿が出る

歯茎から膿が出る場合は、進行した歯周病の可能性があります。

これらの症状がある場合、早めに歯科医院で診察を受けることをおすすめします。

当医院では、歯周病の検査や治療、予防ケアを提供しています。

歯周病は

全身疾患に関連している?

歯周病は、口腔内だけでなく全身の健康にも大きな影響を及ぼすことが明らかになっています。

肺炎

歯周病の細菌が唾液とともに気道に入り込むと、誤嚥性肺炎を引き起こすリスクが高まります。

特に高齢者や寝たきりの方では注意が必要です。

心臓病

歯周病細菌が血流に乗り、心臓や血管に炎症を引き起こすことで、心筋梗塞や動脈硬化のリスクが高まるとされています。

糖尿病

歯周病と糖尿病は相互に影響を与えます。

歯周病の炎症は血糖値を上昇させ、糖尿病を悪化させる一方、糖尿病のコントロール不良は歯周病を進行させます。

手術の予後

歯周病による細菌感染が全身に広がると、人工関節置換術や心臓手術などの術後感染リスクが増加します。

リウマチ

歯周病の炎症はリウマチの悪化と関連があり、治療により症状が改善する場合もあります。

低体重児出産

妊娠中の歯周病は、早産や低体重児出産のリスクを高めるとされています。

炎症性物質が子宮収縮を引き起こす可能性があります。

認知機能の低下

歯周病細菌が脳に影響を及ぼし、アルツハイマー病などの認知機能低下に関連するという研究結果もあります。

歯周病の予防と治療は、これらの全身疾患のリスクを減らす重要な手段です。

当医院では、歯周病と全身の健康を考慮した診療を行っています。気になることがあれば、ぜひご相談ください。

誤嚥性肺炎

歯周病が進むと口腔内の細菌が増え、特に嚥下機能が低下している高齢者の場合、誤嚥により肺炎が起こりやすくなります。

歯周病は

口臭に関係している?

歯周病は、口臭(悪臭)の主な原因の一つです。

歯周病による口臭の原因

歯周病が進行すると、歯と歯茎の間に「歯周ポケット」が形成され、その中で細菌が繁殖します。これらの細菌が食べかすやタンパク質を分解する際に、揮発性硫黄化合物(VSC)という悪臭を放つガス(硫化水素やメチルメルカプタンなど)を発生させます。

歯周病特有の口臭の特徴

- 持続的で強い口臭がある

- 歯磨きをしても改善しない

- 他人から指摘されることが多い

歯周病が進行するとさらに悪化

歯周病が重症化すると、膿や血液が歯周ポケット内にたまり、さらに強い臭いを引き起こします。

口臭改善のための対策

歯周病が原因の口臭は、根本的な治療が必要です。歯科医院での定期的な歯周病治療やクリーニングが口臭改善につながります。また、正しい歯磨きやデンタルフロスの使用など、自宅でのケアも重要です。

口臭が気になる場合は、歯周病の可能性を考慮し、早めに歯科医院で診察を受けることをおすすめします。当医院では、歯周病治療と口臭ケアを丁寧にサポートしています。

歯周病進行段階別の

治療方法について

P1:軽度歯周病(歯肉炎・歯周炎)の

治療方法

軽度の歯周病(歯肉炎・初期の歯周炎)は、歯茎に炎症が起きた状態ですが、適切な治療を行えば回復可能です。治療方法は以下の通りです。

プラークコントロール

自宅での正しい歯磨き方法を指導し、プラークの蓄積を防ぎます。デンタルフロスや歯間ブラシの使用も推奨します。

スケーリング

歯科医院で行う専門的なクリーニングです。歯の表面や歯茎の境目に付着したプラークや歯石を除去します。

ルートプレーニング

歯の根面を滑らかにして、細菌の再付着を防ぐ処置を行います。

生活習慣の改善

喫煙の中止やバランスの取れた食生活を提案し、全身の健康状態も整えます。

軽度歯周病の段階で適切に治療を行うことで、進行を防ぎ、歯を長く健康に保つことが可能です。当医院では患者様一人ひとりに合ったケアを提供しています。

スケーリングとは?

スケーリングは、歯周病の治療や予防において重要な基本的処置です。歯の表面や歯と歯茎の境目に付着したプラーク(細菌の塊)や歯石(硬くなったプラーク)を専用の器具で取り除きます。

歯石は、歯ブラシでは落とせず、放置すると歯茎の炎症を引き起こし、歯周病が進行する原因になります。

スケーリングを行うことで、歯周病の原因となる細菌を除去し、歯茎の健康を取り戻すことができます。

スケーリングのメリット

- 歯茎の腫れや出血を改善します。

- 口臭の原因となる細菌を減らします。

- 歯周病の進行を予防します。

当医院では、患者様一人ひとりの状態に合わせて丁寧にスケーリングを行い、痛みを最小限に抑えた処置を心がけています。定期的なスケーリングで、健康な口腔環境を維持しましょう。

歯石を除去する重要性

スケーリングによる歯石の除去は、歯周病の予防と治療において非常に重要です。

〜歯石とは?〜

歯石は、歯の表面や歯と歯茎の間に付着したプラーク(歯垢)が、唾液中のミネラルと結合して硬くなったものです。

歯ブラシでは取り除けず、専用の器具でのプロフェッショナルなクリーニングが必要です。

歯石が引き起こす問題

歯周病の原因

歯石の表面はザラザラしており、細菌がさらに付着しやすくなります。

これが歯茎の炎症を引き起こし、歯周病の進行を促します。

歯茎の炎症

歯石が歯茎を刺激し、腫れや出血、赤みなどの炎症症状を引き起こします。

口臭の原因

歯石に付着した細菌がガスを発生させ、口臭の原因となります。

歯のぐらつき

歯周病が進行すると、歯を支える骨(歯槽骨)が溶け、歯がぐらつき、最終的には抜け落ちる可能性があります。

スケーリングの効果

歯周病の予防と改善

歯石を取り除くことで、細菌の数を減らし、歯茎の健康を取り戻します。

口腔内の清潔さ向上

歯の表面が滑らかになり、プラークが再び付着しにくくなります。

口臭の改善

細菌の減少により、口臭が軽減します。

定期的な口腔ケアの重要性

歯石は時間とともに再形成されるため、定期的なスケーリングが必要です。

一般的には3〜6ヶ月に一度のクリーニングをおすすめします。

これにより、歯周病の予防と口腔内の健康維持につながります。

当医院では、患者様一人ひとりに合わせた丁寧なスケーリングを行っています。

歯茎の健康を守るために、ぜひ定期的なケアをご検討ください。

P2:中度歯周病(歯周炎)の

治療方法

中度歯周病では、歯を支える骨(歯槽骨)の一部が破壊され、歯茎の炎症が進行している状態です。この段階での治療は、歯周病の進行を抑え、歯を可能な限り保存することを目的とします。主な治療方法は以下の通りです:

スケーリングと

ルートプレーニング

歯と歯茎の間(歯周ポケット)にたまった歯石やプラークを徹底的に除去します。

根面を滑らかにして細菌の再付着を防ぎます。

ポケット掻爬(そうは)術

深い歯周ポケット内の炎症組織を外科的に取り除き、ポケットを浅くすることで清掃しやすい環境を作ります。

生活習慣の改善

喫煙の中止や栄養バランスの改善、適切な口腔ケアの指導を行います。

中度歯周病は早めの治療が重要です。

放置するとさらに重症化し、歯の喪失リスクが高まります。当医院では患者様の状態に合わせた治療を提供しています。

P3:重度歯周病(歯周炎)の

治療方法

重度歯周病は、歯を支える骨(歯槽骨)が大幅に失われ、歯がぐらついたり、噛む機能が著しく低下している状態です。この段階では、進行を食い止め、可能な限り歯を保存することが目標となります。

フラップ手術

歯茎を切開して歯周ポケット内の炎症組織や歯石を直接除去します。

これにより、ポケットを浅くし、歯周組織の再生を促します。

歯周組織再生療法

特殊な材料(再生誘導膜や骨補填材)を用いて、失われた歯槽骨や歯周組織の再生を図ります。

抜歯

保存が難しい場合、感染の拡大を防ぐために抜歯を行うこともあります。

その後、ブリッジやインプラントで補綴治療を行います。

定期的なメインテナンス

治療後も再発を防ぐため、定期的な検診とクリーニングを継続します。

重度歯周病は全身の健康にも影響を及ぼすため、早急な治療が必要です。

当医院では患者様の状態に応じた最適な治療を提供しています。

歯周病レーザー治療とは?

歯周病レーザー治療は、歯茎や歯周ポケットの内部にレーザーを照射し、細菌や炎症組織を除去する治療法です。

レーザーの特性を活かし、従来の治療よりも精密で負担の少ない治療が可能です。

主な治療内容と特徴は以下の通りです。

主な目的と効果

炎症組織の除去

歯周ポケット内の炎症を起こした組織をレーザーで除去し、健康な組織の再生を促します。

細菌の殺菌

レーザーの熱エネルギーで、歯周病の原因となる細菌を効果的に殺菌します。

歯茎の引き締め

治療後、歯茎が引き締まり、ポケットの深さが減少します。

歯周病レーザー治療で期待できる効果

歯周病レーザー治療は、従来の治療法に比べて高い精度と患者様の負担軽減を実現する先進的な方法です。

細菌の除去と殺菌

レーザーの熱エネルギーにより、歯周ポケット内の細菌を効果的に除去します。

これにより、感染の拡大を防ぎ、歯茎の炎症を軽減します。

歯周ポケットの改善

深い歯周ポケット内の炎症組織を取り除き、歯茎が引き締まることでポケットの深さが減少します。

歯茎の回復促進

レーザー治療は、周囲の健康な組織への負担を抑えつつ、組織再生を促進する作用があり、治癒を早めます。

痛みや出血の軽減

レーザーの止血効果により、出血が少なく、処置中や治療後の痛みも軽減されるため、患者様の負担が少なくなります。

再発リスクの低減

細菌を徹底的に除去し、歯周ポケットを清潔に保つことで、再感染や症状の再発を防ぎます。

周囲組織への影響を最小限に

健康な歯茎や骨へのダメージを最小限に抑えながら治療が行えるため、安全性が高い治療法です。

歯周組織再生療法とは?

歯周病が進行すると、歯周組織の破壊によって歯を支える力が弱くなり、歯が抜けてしまうこともあります。歯周基本治療や歯周外科処置によって歯周組織の健康を回復することを目指しますが、一度破壊された歯周組織を元の状態に戻すことはできません。

しかし、条件が揃えば歯周組織再生療法によって、破壊された歯周組織を再生することができる場合もあります。この治療法によって、抜歯せずに歯を残すことができる可能性があります。

歯周組織再生療法には、高度な知識と技術、術前術後の厳格な管理体制が必要ですので、どこの歯科医院でも行っている訳ではありません。

患者様のご協力のもと、歯科医師、歯科衛生士がしっかりと連携を取り、治療に取り組む体制が必要不可欠です。

歯周組織再生療法で期待できる効果

歯周組織再生療法は、歯周病で失われた歯を支える骨や歯茎の組織を再生させる治療法です。特殊な再生材料(再生誘導膜や骨補填材)を使用し、健康な歯周組織の再形成を促します。この治療により、歯のぐらつきが軽減し、歯を長く維持できる可能性が高まります。また、噛む機能が回復し、口腔内全体の健康を保つ効果が期待できます。当医院では患者様の状態に合わせた最適な治療をご提案しております。

エムドゲイン治療とは

エムドゲインとは、歯周病で失われた歯周組織(歯を支える骨や歯茎)を再生させるための薬剤です。

ブタの歯胚から抽出された天然のたんぱく質で、歯の発育過程を再現し、組織の再生を促します。

特に、歯周病が進行して歯を支える骨が失われた部分に効果的です。

エムドゲイン治療の

初診から治療開始後の流れ

診断と計画

X線検査などで歯周病の進行度を確認し、治療計画を立てます。

歯周ポケットの清掃

炎症や細菌を取り除くため、徹底的に歯周ポケットを清掃します。

エムドゲインの塗布

歯根表面にエムドゲインを塗布し、歯周組織の再生を促します。

縫合と回復

治療部位を縫合し、組織が回復するのを待ちます。

期待できる効果

- 失われた骨や歯茎の再生を促進し、歯のぐらつきを改善します。

- 噛む機能が回復し、歯の寿命を延ばします。

- 自然な方法で治療するため、体に優しく安全性が高いのが特徴です。

結合組織移植手術とは?

結合組織移植手術は、歯茎が下がった部位に患者様自身の口腔内の結合組織を移植し、歯茎を再生させる治療法です。

主に歯茎の退縮や審美的な問題、根面露出による知覚過敏の改善を目的に行います。

期待できる効果

- 歯茎が再生し、露出した歯根を覆うことで知覚過敏を軽減します。

- 歯茎の厚みが増し、再び歯茎が下がるリスクを軽減します。

- 見た目が改善し、自然で健康的な口元が得られます。

結合組織移植手術の

初診から治療開始後の流れ

診断と計画

患者様の歯茎の状態を確認し、治療計画を立てます。

組織の採取

上あごの内側などから結合組織を採取します。

移植と縫合

結合組織を歯茎の退縮部分に移植し、縫合します。

回復とメインテナンス

組織が定着するまでの期間は、定期的に経過を観察します。

歯肉弁側方移動術とは?

歯茎が下がった部位に隣接する健康な歯茎を移動させることで、歯茎を再生させる治療法です。

主に歯根が露出して知覚過敏がある場合や、審美的な改善を目的として行われます。

- 歯茎を再生させ、露出した歯根を覆うことで知覚過敏を軽減します。

- 歯茎の形状が整い、自然で健康的な見た目が得られます。

- 移植ではなく自分の歯茎を使用するため、体に優しく治癒が早いことが特徴です。

歯肉弁側方移動術の

初診から治療開始後の流れ

診断と計画

歯茎の退縮状態や隣接する健康な歯茎の状況を確認します。

健康な歯茎の準備

隣接する健康な歯茎の一部を切開し、移動させる準備をします。

移動と縫合

歯茎を露出した歯根部分に移動させ、縫合します。

回復とフォローアップ

治療後、組織が定着するまで経過観察を行い、必要に応じてケアを行います。

歯肉弁歯冠側移動術とは?

歯茎が下がった部位で、健康な歯茎を歯冠側(歯の露出部分側)に移動させることで歯茎を再生させる治療法です。

主に知覚過敏の軽減や歯茎の審美性向上を目的として行われます。

期待できる効果

- 歯茎を再生し、露出した歯根を覆うことで知覚過敏を軽減します。

- 自分の歯茎を利用するため、移植の必要がなく、治癒が早い特徴があります。

- 歯茎の見た目が整い、自然で健康的な口元が得られます。

歯肉弁歯冠側移動術の

初診から治療開始後の流れ

診断と計画

歯茎の状態や周囲組織の健康状態を確認します。

健康な歯茎の準備

退縮した歯茎の周辺にある健康な歯茎を切開し、移動可能な状態にします。

歯冠側への移動と縫合

健康な歯茎を歯冠側に移動させ、露出した歯根を覆うように縫合します。

回復と経過観察

歯茎が定着するまで経過を観察し、必要に応じてフォローアップを行います。

歯周外科治療(フラップ手術)とは?

進行した歯周病の治療で用いられる外科的手法です。

歯茎を切開して持ち上げ(フラップ形成)、歯周ポケットの奥深くにたまった歯石や感染組織を直接取り除きます。

これにより、歯茎の炎症を抑え、健康な状態に回復させることを目的としています。

特徴と効果

- 深い歯周ポケットの清掃

通常のクリーニングでは届かない部分まで徹底的に清掃できます。

- 歯茎の再付着

歯茎が歯に再び密着し、ポケットが浅くなることで再感染のリスクが低減します。

- 歯周組織の回復

治療後は歯茎が引き締まり、歯周病の進行が抑えられます。

- 口腔環境の改善

健康な歯茎を取り戻し、歯のぐらつきや口臭も軽減されます。

フラップ手術を行う基準

深い歯周ポケット

ポケットの深さが5mm以上で、通常の清掃では歯石やプラークの除去が困難な場合。

歯茎の炎症が持続

非外科的治療を行っても炎症が収まらない場合。

歯槽骨の吸収

レントゲン検査で、歯を支える骨(歯槽骨)の吸収が確認される場合。

進行した歯周病

歯がぐらつく、噛むと痛みがあるなどの症状が見られる場合。

適応症

- 中等度から重度の歯周病

歯周ポケットが深く、炎症が進行しているケース。

- 根面や骨面の露出

露出した根面に歯石が付着し、除去が必要な場合。

- 歯周組織再生が可能なケース

再生治療を併用して骨や歯茎の回復を目指す場合。

注意点

患者様の全身状態や歯の保存可能性を考慮して判断します。糖尿病や喫煙などのリスク因子がある場合、治療後の回復が遅れる可能性があるため、慎重に計画します。

歯周病治療におけるフラップ手術の重要性

フラップ手術は、進行した歯周病の治療において欠かせない方法です。歯茎を切開して持ち上げることで、深い歯周ポケット内の歯石や感染組織を直接除去でき、通常のクリーニングでは届かない部分まで徹底的に清掃が可能です。また、歯周組織の再生や歯茎の健康な再付着を促し、歯周病の進行を効果的に抑えることができます。フラップ手術は歯を守るための最終手段であり、口腔の健康を長期的に維持する重要な治療法です。

フラップ手術の

初診から治療開始後の流れ

フラップ手術は、歯周病が進行した部分を徹底的に治療し、歯茎の健康を取り戻すための外科的手法です。主な流れは以下の通りです。

診断と計画

歯周ポケットの深さや歯槽骨の状態を検査し、手術の計画を立てます。

局所麻酔

治療部位に麻酔を施します。

歯茎の切開と持ち上げ

歯茎を慎重に切開して持ち上げ、歯周ポケット内を直接確認できる状態にします。

歯石や感染組織の除去

歯石や炎症を起こした組織を徹底的に除去し、歯の表面を清潔にします。

縫合と回復

歯茎を元の位置に戻し、縫合します。その後、歯茎が再付着し、治癒するのを待ちます。

術後のフォローアップ

定期的に経過を観察し、再発を防ぐためのケアを行います。

骨移植とは?

骨移植は、歯周病で失われた歯槽骨を再生するために、人工骨や患者様自身の骨を移植する治療法です。

骨が失われた部分に移植材を埋め込み、骨が再生する環境を整えます。この治療により、歯を支える力が回復し、ぐらつきの軽減や噛む機能の改善が期待できます。

また、骨が再生することでインプラント治療が可能になる場合もあります。当医院では、患者様の状態に合わせて最適な方法を提案しています。お気軽にご相談ください。

骨移植の期待される効果とは?

骨移植は、歯周病で失われた歯槽骨を再生させることで、以下のような効果が期待できます。

歯の安定性向上

歯を支える骨が回復することで、歯のぐらつきが軽減し、抜歯のリスクが減ります。

噛む機能の改善

骨が再生することで、しっかりと噛む力を取り戻し、食事の楽しみを維持できます。

口腔全体の健康維持

骨が回復することで歯周病の進行が抑えられ、他の歯への影響も軽減されます。

将来的な

インプラント治療が可能に

骨量が不足している場合でも、骨移植によりインプラント治療を受けられるようになることがあります。

骨移植は歯周病の進行を食い止め、口腔の健康を長く保つための有効な治療法です。

骨移植がおすすめな方とは?

骨移植は、歯周病が進行し、歯を支える歯槽骨が大幅に失われた場合や、骨量不足が問題となる場合に適用されます。具体的な症例は以下の通りです。

歯槽骨の大幅な吸収

歯周病によって歯槽骨が失われ、歯がぐらついている方。

インプラント治療を希望する方

骨量不足でインプラントが困難な場合、骨移植により骨を増やして治療を可能にします。

重度の歯周病患者

通常の治療では改善が見込めない重症例で、骨の再生が必要な場合。

外傷や事故による骨の欠損

歯や顎骨に外傷を負い、骨が失われた場合。

特定の歯周組織再生が期待されるケース

歯周組織再生療法と併用して、失われた骨を補填し、治療効果を高めたい場合。

骨移植は患者様の口腔状況や治療目標に応じて選択される治療法です。

骨移植の

初診から治療開始後の流れ

骨移植は、失われた歯槽骨を再生させるための外科的治療です。

診断と計画

レントゲンやCT撮影で骨の状態を確認し、適切な移植材の選択や治療計画を立てます。

局所麻酔

手術部位に麻酔を施します。

歯茎の切開と清掃

歯茎を切開して骨が失われた部分を露出させ、感染組織や歯石を徹底的に除去します。

移植材の設置

骨が失われた部分に、人工骨や自家骨、骨補填材を慎重に設置します。必要に応じて、再生誘導膜(GTR膜)を使用し、骨の再生を促進します。

縫合と回復

歯茎を元の位置に戻して縫合し、治癒を待ちます。骨が再生するまで数か月を要します。のを待ちます。

術後のフォローアップ

定期的な診察で経過を確認し、必要に応じて追加のケアや処置を行います。

歯周組織誘導法(GTR)とは?

歯周組織誘導法(GTR)は、失われた歯周組織の再生を目的に、再生誘導膜を使用して治療を行います。この膜が歯槽骨や歯茎の再生を促しながら、不必要な細胞の侵入を防ぎ、歯周組織が正しく再生する環境を作ります。主に骨の再生が必要な場合に適しています。

歯周組織誘導法の期待される効果とは?

歯周組織誘導法(GTR)は、歯周病で失われた歯槽骨や歯茎を再生させる治療法です。再生誘導膜を使用することで、歯槽骨や歯茎が適切に再生する環境を整えます。この治療により、失われた骨や歯周組織が回復し、歯を支える力が改善され、歯のぐらつきが軽減されます。また、歯周病の進行を抑えるとともに、噛む機能の回復や歯の寿命の延長が期待できます。GTRは、進行した歯周病の治療において、歯を守るための重要な選択肢です。

歯周組織誘導法の

初診から治療開始後の流れ

歯周組織誘導法(GTR)は、歯周病で失われた骨や歯周組織を再生させるための外科的治療です。主な流れは以下の通りです。

診断と計画

X線検査や歯周ポケットの測定により、失われた骨の範囲や再生の可能性を確認し、治療計画を立てます。

局所麻酔

治療部位に麻酔を施します。

歯茎の切開と清掃

歯茎を切開し、歯周ポケット内の歯石や感染組織を徹底的に除去します。

再生誘導膜の設置

再生を促すための特殊な膜を骨が失われた部分に設置し、周囲の組織を保護します。

縫合と回復

歯茎を元の位置に戻して縫合し、組織が回復するのを待ちます。

術後のフォローアップ

定期的に経過観察を行い、再発防止のためのケアを継続します。

歯周組織誘導法(GTR)と

歯周組織再生療法(エムドゲイン)の違い

歯周組織誘導法(GTR)は、失われた歯周組織の再生を目的に、再生誘導膜を使用して治療を行います。この膜が歯槽骨や歯茎の再生を促しながら、不必要な細胞の侵入を防ぎ、歯周組織が正しく再生する環境を作ります。主に骨の再生が必要な場合に適しています。

一方、歯周組織再生療法(エムドゲイン)は、エムドゲインという特殊なタンパク質を歯根表面に塗布し、歯周組織を再生します。エムドゲインは歯の発育過程を模倣し、歯槽骨、セメント質、歯根膜の再生を促進します。主に軽度から中等度の歯周病で使用されることが多いです。

これらの方法は、患者様の状態や治療の目的に応じて選択されます。

歯周病で抜歯を

勧めるケースとは?

歯周病が進行すると、歯を支える骨(歯槽骨)が溶け、歯の保持が困難になる場合があります。以下のケースでは抜歯を検討することがあります。

- 歯のぐらつきが強い場合

噛む機能を果たせず、隣の歯や顎関節に負担がかかる場合。

- 重度の炎症や感染

周囲組織や全身への影響が懸念される場合。

- 他の治療が困難な場合

治療による改善が見込めない場合。

抜歯は最終手段ですが、口腔内の健康を保つために必要な処置です。

当医院では患者様の状況に応じた丁寧な説明と治療を行っています。

歯を抜かずに治療する

メリットとは?

歯周病で歯を抜かずに治療を行うメリットは、患者様の口腔機能と生活の質を保つことです。

自分の歯は噛む力や感覚が優れており、食事や会話がより自然に行えます。

また、歯を抜かずに済むことで隣の歯への負担を減らし、全体の歯並びやかみ合わせを維持できます。

さらに、ブリッジやインプラントなどの補綴治療が不要になり、治療費や手間を抑えられる場合もあります。

当医院の歯周病治療方法

当医院では、患者様一人ひとりの歯周病の状態に合わせた段階的な治療を行います。

歯周病の原因は1人1人異なりますので、治療していく前に検査を行い、各患者様に適した治療を行っていきます。

軽度歯周病

(歯肉炎・初期歯周炎)

- 診査・診断:

歯周ポケットの測定やレントゲン検査を行い、現状を把握します。 - 基本治療:

スケーリングで歯石やプラークを除去します。 - 口腔衛生指導(OHI):

正しい歯磨き方法を指導し、自宅でのケアを徹底します。 - 経過観察:

治療後も定期的な検診とクリーニングを継続します。

中度歯周病(中期歯周炎)

軽度歯周病の治療に加え、

- 精密な診査:

炎症の進行状況や歯槽骨の状態を詳しく確認します。 - ルートプレーニング(SRP):

歯の根面を滑らかにして、細菌の付着を防ぎます。 - 必要に応じた歯周外科治療:

深いポケットの場合、フラップ手術を行い、感染組織を除去します。 - 生活習慣の見直し:

喫煙やストレスの影響を減らすよう指導します。

重度歯周病(進行期歯周炎)

さらに歯周病が進んだ場合は…

- フラップ手術の活用:

炎症の原因を徹底的に除去し、歯茎を再付着させます。 - 歯の保存を最優先:

抜歯が必要な場合も、慎重に検討します。 - 再生治療の検討:

場合によっては歯周組織再生療法(エムドゲイン)や骨移植を行い、失われた組織の回復を図ります。

当医院では、「歯を抜かない、削らない」を基本方針とし、歯を長く守るための治療を提供しています。

歯周病で突然抜歯と

言われないための

予防方法とは?

歯周病を予防するために

歯科医院で行う「口腔ケア」

歯周病予防には、以下のような歯科医院での処置や口腔ケアが重要です。

「口腔ケア」とは?

予防処置

フッ化物塗布やシーラントなどで歯を守る処置を行い、むし歯予防を実践し歯周病リスクを軽減します。

検査

歯周ポケットの深さ測定や歯茎の状態の確認、X線撮影で骨の状態を評価し、早期発見に努めます。

口腔衛生指導

(OHI: Oral Hygiene Instruction)

正しい歯磨きの方法やデンタルフロス・歯間ブラシの使い方を指導し、自宅でのケアをサポートします。

スケーリング

歯石やプラークを専用器具で除去し、口腔内を清潔に保ちます。

ルートプレーニング(SRP)

歯周ポケット内の歯根面を滑らかにし、細菌の再付着を防ぎます。

定期検診

歯や歯茎の状態を定期的にチェックし、問題があれば早期に対応します。

メインテナンス

治療後も継続的にクリーニングやケアを行い、再発を防ぎます。

これらを行う「口腔ケア」を継続することで、歯周病を効果的に予防し、口腔の健康を長く保つことが可能です。

当医院では、患者様一人ひとりに最適な予防プログラムをご提案しています。

歯周病を予防するために

自宅で行うこと

歯周病予防には、日々の正しいセルフケアが不可欠です。

適切な歯磨き

歯ブラシを用いてプラークを効果的に除去します。歯磨きは最低1日2回、できれば毎食後に行いましょう。

デンタルフロスや

歯間ブラシの使用

歯ブラシだけでは届かない歯と歯の間のプラークを取り除きます。歯間の広さに応じた器具を選びましょう。

抗菌性のうがい薬の使用

歯周病予防用のうがい薬を使用すると、細菌の繁殖を抑え、口腔内の清潔を保てます。

健康的な生活習慣

喫煙を控え、栄養バランスの良い食事を心がけることで、歯茎の健康を促進します。

定期的なセルフチェック

歯茎の腫れや出血、口臭が気になる場合は、早めに歯科医院で診察を受けましょう。

これらを習慣づけることで、歯周病を効果的に予防できます。

0228-38-2266

0228-38-2266